两年半的时间,对你来说意味着什么?对北外来说,这两年半的时间见证了一栋能“记录北外发展、承载北外人记忆、维系北外与北外人情感交流”的建筑的诞生。

12年开始筹建,13年正式启动建设;2015年8月28日,北外校史馆终于能以它最整洁、最完整的面貌呈现在众人眼前,精致大气的外观设计、古朴雅致的馆内气氛以及独具北外特色的馆藏吸引了越来越多的参观者。

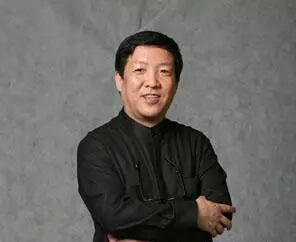

前些日子,北外WE圈记者去采访了校史馆馆长姚胜老师。面对着不断成长起来的校史馆,姚老师表示:“看着它一天天、一点一滴的形成,那种心情就好像目睹一个新生儿慢慢出生一样。现在,我琢磨的最多的,只是我怎样才能把它做得更好。”

罗马不是一天建成

姚胜老师于今年4月才开始任职,“我只是一个接班人,”他笑着说,“之前大量的筹备工作都是由前任馆长黄勃老师一个人来完成的,从最初的资料征集到文稿撰写再到校史馆实体建设,他投入了大量的心血”。

除此之外,中国建筑设计研究院副院长、院总建筑师崔恺先生也在展馆设计方面做出了很大的贡献。“他对设计方案提出了很多意见,使我们的展馆既能与北外整体风格融为一体,又能保有自身的特色”。当然,校史馆的成功开馆也离不开那些前辈教师、校友的联合推动与帮助。

独属北外的“珍宝”

一个颇具年代感的英文电报机、一本纸张泛黄卷边的俄文笔记、一张早期捷克语系毕业班留影,沿着校史馆走道一路向前探寻,你会发现很多这样复古文艺、别具一格的物件。

“在我们筹集文物的过程中,我们面向许多老教授、老校友进行征集,同时,我们也接受社会各界的捐赠”。应着北外的呼唤,它们带着自己独特的使命,从世界各地奔赴而来。也许它们并不像陈列在国家历史博物馆、考古博物馆里的千年古物那样有着连城之价,但它们是岁月留在北外身上的痕迹,是北外独有的“珍宝”。

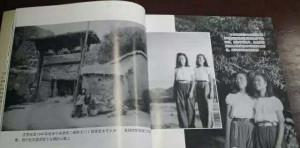

三四十年代一张照片,一种情怀

据姚老师介绍,这是一位北外离退休老教师,年轻时候家庭条件还不错,但却毅然决然的放弃了殷实的生活,立志报国,参加了八路军。在那个战火纷飞的灰色年代,人人都在艰苦革命,但她却还保有生活的情调:“她会在缴获日军降落伞的时候,将那些降落伞制成漂亮的公主袖上衣;也会在丈夫即将出征的时候,为他写一首To My Dear的情诗”。照片中流露出的北外人积极热情的生活态度以及自由浪漫的情怀,也正是得益于北外悠久深厚、包容多元的文化吧。

五十年代一批唱片,一股潮流

这批唱片是校史馆开馆以后接受的第一批来自社会热心人士的实物捐赠,记录了北外在学外语热潮中所扮演的重要角色。“这批唱片就是在五十年代时录制的,上面有我们录的英文课程,有中央开大会做的发言稿的英文翻译,还有刘少奇同志在八届二中全会上的英文报告等等”姚老师回忆道。那个时候,没有光盘、没有mp3、没有手机,这是一批非常宝贵的有声教材。“我们正在考虑将这批唱片翻录成音频,放在我们的网站上,让大家感受一下,那个年代我们的老师读英语是个什么感觉”。这批唱片是那个年代的骄傲,更是北外的骄傲,尤其对当今坐拥丰富网络学习资源的我们而言,具有独特的启发意义。

六十年代一份指示,一个追求

作为共和国第一任外交部长,周恩来总理非常重视外语人才的培养。六十年代初,一份关于北外发展的指示提出,要在三到五年内把北外的语种扩大到三十多种,再扩大到七十多种。周总理在这份指示中批示了同意,并在之后也不断关心、推动北外语种的发展。姚老师表示“外语教育是我们的使命!虽然北外目前还没完全达到这个目标,但这份指示会时刻激励着我们不断发展,追求更好,所以这是一份很宝贵的文物”。其实,校史馆里的每一件物品背后都有它特殊的意义,只等每一个北外人去探索、去挖掘。

不求最好,但求更好

在姚老师眼中,校史馆不仅仅能够记录学校的历史,更是“在校师生的教育平台”、“在校师生和已毕业校友的精神家园”以及“对外交往的展示平台”,因此,建设校史馆太有必要了。“今后,我们要使参观者愿意去看,不断地去看,不断有新的感受,让这三个功能发挥的更好。另外,我还希望在未来的某天能够让知名的校友上校友厅的墙,也能够使那些不是那么知名的校友回校后在校史馆能够检索到自己当年在校的信息和自己的毕业照。所以,我现在琢磨最多的,是如何做到这几点,如何把校史馆做的更好”。

在采访的最后,姚老师还告诉我们一个好消息“我们即将在每周三的常规开放日中推出定时讲解服务。在明年新生入校参观校史馆时,就能更好的了解校史馆里所陈列的文物了。”

供稿:刘杨 金静 张佳绮 巩洁

文章转自“北外WE圈”微信公众号

首页

>

正文

首页

>

正文