父亲周珏良和他那一代的英语教授,有一些共性。在青年时代,抗日危难之际,他们聚集西南联大,欣然完成学业;新中国成立后,毅然放弃对学位的追求,从海外归国,投身建设;改革开放以来,虽历经“文革”磨难,仍坦然面对当初的选择,在花甲之年开拓英语文学研究的新领域。他们将英语教学与研究作为毕生的事业,以此为荣,以此为乐。这源于他们共同的理想志向。

1948年8月周珏良摄于芝加哥大学

1948年8月周珏良摄于芝加哥大学

理想志向

早在西南联大读书之时,他们就有以英语言文学为业的志向。1948年,父亲以及留学英美的清华同事在彼此的通信中就学成回国后如何进行英语学科建设进行探讨,设想根据个人所长,李赋宁专攻中世纪、古英语,王佐良研究散文、莎士比亚;许国璋十八世纪,周珏良十九世纪。怀抱这样的理想与志向,1949年父亲归国时带回大约二十箱英语书刊,囊括了当时这一学科的理论和文学著作。在北京外国语学院成立时与志同道合的吴景荣、王佐良、许国璋等,共同承担了英文系的工作。在这块用武之地上坚守岗位四十余年。

无论是1960年代初的《英美活页文选》(1983年扩充为《英国文学名篇选注》),1980年代开始编写的《英国20世纪文学史》,还是1990年代父亲生命最后一年的《英诗选释》,都有一个始终不渝的宗旨:中国学者为中国读者而写。《英美活页文选》其初衷就是希望喜爱和研究英国文学的青年能够有一本比较符合中国读者需要的原文选本。《英国文学史》既强调用中国文学史家的眼光,又注重吸收外来新思想的精华。《英诗选释》更是希望读者通过诗歌了解英语国家的文化。

作为英语专家,当国家需要时,他义不容辞。1953年至1954年他赴朝鲜在开城(松都)朝鲜军事停战委员会中国人民志愿军代表团秘书处担任谈判文件翻译,1960年11月参加莫斯科八十一国共产党和工人党代表会议中国代表团的翻译工作,1961年5月至1962年7月在关于老挝问题的扩大的日内瓦会议中国代表团工作。1975至1980年在外交部翻译室负责外交翻译,同时参加《毛泽东选集》第五卷、《周恩来选集》、《毛泽东诗词》等英译本的定稿工作。这些第一线翻译的实践,累积算下来也有七八年的时间,使他对于英语翻译和高级人才的理解更为深刻,既掌握诗歌文学译文的文采,也把握政治文献的准确与尺度。

《英国文学名篇选注》(王佐良、李赋宁、周珏良、刘承沛主编)

《英国文学名篇选注》(王佐良、李赋宁、周珏良、刘承沛主编)

为师之道

记得一次谈到时下流行的名片,父亲对名片上过多的兼职与头衔不以为然,他说,我的名片写外语学院英语系教授就足够了。他也的确如此去做了。

正如王佐良教授所言,父亲年复一年地为本系学生教授文学分析基础课,直至生命最后一天。而每次上课前一天,他都要伏案备课。但不是按现在课件之要求一字一句写大纲,而是翻一类书,思考和准备一类问题,为在课堂上去感染和启发学生下真功夫。他所看重的是思想交流和铺设文学研究入门之阶。

父亲几十年如一日的习惯是为学生批改作业和文章。在1960年代初父亲负责一个翻译班,十几个学生的作业本,每一篇他都多次认真改,不放过一个错误和不恰当的地方。这个班为外交部培养了一批高级翻译。直到1990年代,他仍在为学生的一篇篇作文写点评。我说他像是审稿、定稿一般,他认为理当如此。后来在他写的一篇学习英语五十年的文章中,他回忆两位写作老师,一位燕卜荪注重逻辑思维和文章简明了义,会给出一针见血的评语,一位叶公超边讲边改,教授学生把英文写漂亮。这使他受益终生。他认为,前人对我如何帮助的,我也愿意照样帮助后人。

与学生一对一、面对面的讨论是他最中意的教学方式。1960年代,家中住房并不宽敞,但他专门留了一间,白天经常在此指导学生,晚上子女们在房间内用书箱拼搭的床上睡觉。他喜欢与青年人交往,如果是探讨诗歌文学,则更视为知音。

上述都是些小事,上不了评估体系,但体现的是教师尽职尽责的本分。今天英语教学的手段和技术有了长足的发展,英语学习的环境与机会与父亲当初相比更有天壤之别,年轻一代的系统理论和基础训练也达到更高水平,定将会出现更多的良师启迪后人,超越前人。

1935年,周氏五兄弟各执毕业证书的合影。左起:周治良、周艮良、周一良、周珏良、周以良。其中周一良曾执教于清华历史系,周珏良曾执教于清华外文系。这张照片被戏称为“五子登科”。

1935年,周氏五兄弟各执毕业证书的合影。左起:周治良、周艮良、周一良、周珏良、周以良。其中周一良曾执教于清华历史系,周珏良曾执教于清华外文系。这张照片被戏称为“五子登科”。

“文革”不仅荒废了一代青年人的学业,即使是专家学者同样也对学科发展和前沿生疏了。改革开放以来,父亲对事业和研究有一种紧迫感,虽已年过花甲,但仍如饥似渴地读书、求知。尽管他熟悉西方传统学院派、新批评派、新亚里士多德主义的理论,但他更关心西方当代新理论,英语系有外国专家讲课,他会同学生坐在教室一起去听。1990年出国到芝加哥访学,就是为了要同美国的一些新锐学者讨论解构主义等新学说,收集原著和接触几位创始者,做出自己的评估与判断。

父亲一生治学的中心是文学,比较文论更是他晚年呕心沥血的研究领域。从为中美比较文学研讨会提交《河、海、园——〈红楼梦〉〈莫比·迪克〉〈哈克贝里·芬〉的比较研究》论文开始,他的研究走向中西文论互补与融通的创新探索之路。希望通过中外不同民族和文化背景的著作文本分析和整体归纳性研究,找到一个共同的结构原则,甚至最后建立起某种有实用价值的普遍诗学来。为此,他阅读了大量的中国古典文论。他在中国古典文论方面的修养使他能够有超越西方的思维框架的认知。而他对中国古典诗词和英诗的偏爱与熟悉,以及多年的文本注释、解析的扎实工作,使他对构设“普遍诗学”产生浓厚的研究兴趣。《中国诗论中的形式直觉》是一篇开山之作,他通过大量的中西诗论的引文,界定 “形式直觉”的概念,并以此作为中国传统诗歌艺术创造的特点和理解中国传统诗论的关键。强调形式直觉是一切艺术创作和艺术欣赏的根本,也可以说是创作的开始和终结。这种对艺术性的探索与西方文论的理性分析之间如何沟通,如何完善形式直觉的分析框架并将之应用到研究其他国,如西方的诗上,正是他要进一步尝试的。可惜他过早地去世了,未能顺着这条打开的思路继续探索下去。

潇洒人生

父亲去世后许多纪念文章中提到他的潇洒,伯父周一良也为此写下“生也悠游,去得潇洒;诗精中外,书追晋唐”的挽词。

我以为,潇洒是一种境界,是父亲的学术造诣和纯真心灵的外在体现;潇洒是一种态度,是父亲坦荡豁达,情趣高尚和与人为善的内在天性;潇洒更是一种底气,无论顺利还是身处逆境,都对自己的理想和志向保持自信,矢志不渝。

值此父亲百年诞辰之际,仅以此文代表全家向父亲致敬。

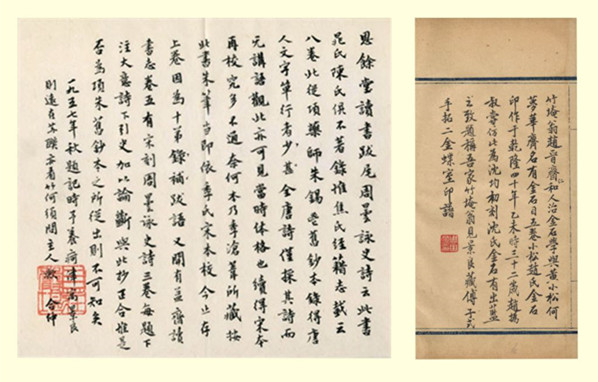

周珏良题跋墨迹 左跋《周昙咏史诗》,右跋《二金蝶室印谱》

周珏良题跋墨迹 左跋《周昙咏史诗》,右跋《二金蝶室印谱》

转载自澎湃新闻,原文链接http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1523400